Jedes Gewächs, das etwas auf sich hält, kommt aus der Barrique. Doch nun behaupten ein paar Topwinzer, dass sich der Wein in Stein und Tonamphoren viel wohler fühlt.

Der Winzer-Philosoph Nicolas Joly in Savennières an der Loire pflegt mit dem allgemein unterschätzten Chenin blanc eine Weissweinsorte, die wunderbar subtile Tropfen hervorbringen kann. Die Gründe, warum er seinen Wein dem Holzfass - genauer gesagt gebrauchten Barriques - anvertraut, sind erstaunlich: «Sollte es Zufall sein, dass die Natur sich der Eiform bedient, um Leben entstehen zu lassen? Unübersehbar ist ein Fass so etwas wie ein Ei, dessen Enden gekappt sind. Durch seine Form steht es in Kontakt mit dem Umfeld und konzentriert vielfältige Einflüsse in seinem Innern. Welches Behagen löst es aus, einen Raum zu betreten, den eine Kuppel überwölbt!

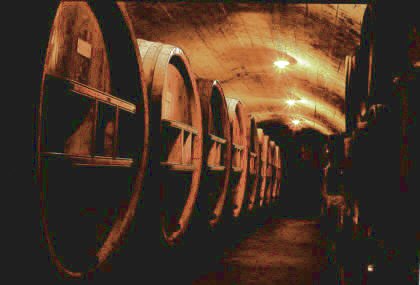

|

| Ob Barrique- oder Stückfass - Vom Holz sind viele Winzer überzeugt |

Das ruft stets ein Gefühl der Ruhe hervor, und eine andere Wirklichkeit überkommt uns. Man gewinnt Abstand von der bedrückenden Würfelform, die uns fast überall umgibt. Setzt man versuchsweise ein Fass neben eine Hundehütte, wird es nur wenige Stunden dauern, bis der Hund dieses Fass endgültig zu seinem Domizil macht.» Aber ist das Holzfass - ob nun Barrique oder das 500 oder 1000 Liter fassende Stückfass - wirklich das beste Behältnis für den Wein?

Stahlharte Erziehung

Als einzige aus dem Kreis der prestigeträchtigsten Rebsorten hat bislang der Riesling der Barrique widerstanden. Selbst Raubeine haben gemerkt, dass die Eleganz dieser Sorte nicht zu viel Eichenholz verträgt - und schon gar kein neues. Doch ganz einig sind sich Winzer über die beste Erziehungsmethode dennoch nicht.

|

| Darauf schwören viele Riesling-Winzer: Stahltanks |

Im Weingut Robert Weil im Rheingau liegt der Riesling einzig und allein in Edelstahltanks, wo er zwischen sechs und zwölf Wochen vergärt. Auch nach der Vergärung bleibt der Wein bei strenger Temperaturkontrolle im Stahl. So entscheidet allein der Patron, was aus dem Riesling zu werden hat. Dem bleibt - ähnlich einem Zögling in einem streng geführten Internat - nichts anderes übrig, als sich zu fügen.

Ganz anders beim Weingut Egon Müller im Scharzhof an der Saar. Egon Müller IV. glaubt, dass das traditionelle, 1000 Liter fassende Fuder dem Riesling weitaus besser entspricht als ein Stahltank. «Wir arbeiten nur mit Holz», sagt er und betont sofort, dass das Fass möglichst alt und folglich geschmacksneutral sein muss: «Das letzte Fuder haben wir vor rund 50 Jahren gekauft.» Auf dem Scharzhof überlässt man dem Wein die Entscheidung, «wo er hin will». In manchen Fässern stoppt die Gärung früher, in anderen später. Man könnte von einem antiautoritären Erziehungsstil sprechen.

Wein schlummert in Erde

Reisen wir nach Georgien, vielleicht das älteste Weinland der Welt. In den fruchtbaren Tälern des wilden Kaukasus im Südosten des Landes rauscht blitzsauberes und eiskaltes Wasser von den schneebedeckten Gipfeln. Seit über 7000 Jahren wird hier Wein angebaut. In manchen der abgelegenen Dörfer scheint die Uhr stillzustehen. Im Herbst füllen die Bauern die zerquetschten Trauben in ihre «Kvevris». Das «Kvevri» ist eine Amphore aus Ton, manche fassen bis zu 3000 Liter. Sie sind allesamt bis zum Rand in die hier vorherrschende Lehmerde eingegraben, und zwar so, dass sie von den zahlreichen unterirdischen Wasseradern zusätzlich gekühlt werden.

Dort gärt und mazeriert der Wein bis ins Frühjahr. Dann wird der Saft abgeschöpft und in ein anderes, zuvor mit Fichtenbüschen gereinigtes «Kvevri» gefüllt. Mit einem hölzernen Deckel zugedeckt und mit Lehm abgedichtet, schlummert der Wein nun in der kühlen Erde im schattigen Keller. Es gibt Familien, die haben «Kvevris» mit über 50-jährigem Wein. Wenn dann so ein Schatz gehoben wird, trägt der Familienpatriarch noch heute sein Sonntagsgewand mit schwarzem Filzhut und sammelt Familienangehörige und Nachbarn um sich. Er füllt etwas Wein in eine flache tönerne Schale und trinkt sie nach dem Trinkspruch «Galmajours!» in einem Zug leer.

Dann ist es Zeit für das «Keipi», das Gastmahl, das rauschende Fest an langen Tischen draussen vor dem Keller. Ein «Tamada», so etwas wie ein Zeremonienmeister, wird gewählt und diesem ein «Merikipe», ein Gehilfe, zur Seite gestellt. Sie sorgen dafür, dass Gläser und Teller nicht leer werden, denn das ist die beste Gewähr, dass die Trinksprüche witzig und mutig ausfallen

Renaissance der Amphore

|

| Amphorenkeller von José Maria da Fonseca (Alentejo) |

Stein schwingt mit

Das Pariser Forscherpaar Anne Marie Amblard und Jean-Louis Gavard befasst sich mit Fragen aus dem Bereich Energie und elektromagnetische Felder. Kürzlich haben die beiden im Rahmen eines privaten Forschungsprojektes die Eigenschaften diverser Materialien untersucht, die zum Bau von Weinbehältnissen verwendet werden. Sie ermittelten die Schwingungsfrequenzen von Stein, Beton, Holz, Stahl und Kunststoff und verglichen diese mit den Schwingungsfrequenzen grosser Weine.

Es zeigte sich, dass Stein klar die höchste Resonanz zum Wein aufweist. Ebenfalls sehr gute Werte erhielt der Beton. An dritter Stelle folgte das Holz, dessen Schwingungsfrequenz aber schon weit von der des Weins entfernt lag.

|

| Die dritthöchste Resonanz zum Wein - das Holzfass |